保健所の開設届と厚生局への受領委任申請の関係

よく起こる接骨院の”開業日”のトラブルについてご紹介します。

それは、保健所と地方厚生局の役割について理解されずに起こる“保険取扱開始日”のトラブルです。

目次

“保険取扱開始日”のトラブル

保健所へ出向くと「開設届は開設後、10日以内に提出してください」と言われます。

例えば

5月1日を開設日にしたい場合、5月1日~10日までに保健所へ届出を提出すればよい

と思いがちですが、こちらは健康保険を取扱わない場合の届出方法です。

健康保険を取扱う場合は、健康保険の承諾(受領委任の取扱)は「開設届」を添えて地方厚生局へ申請する必要があります。

そして健康保険の取扱開始日は申請された当日からです。

例)5月1日に申請➡5月1日スタート

5月9日に申請➡5月9日スタート

トラブルの具体例

5月1日に開院。そこで保健所が「開設後、10日以内に届出してください」と言われたのを思い出し、開業後は忙しく落ち着いた9日に保健所に届出を行い、同日に厚生局に受領委任の申請に行きました。厚生局の担当者は、「本日、9日より健康保険が取扱えます」と説明を受けました。てっきり厚生局と保健所がリンクして5月1日(開業日)とに遡って受領委任の承諾が得られるものと思っていました。

残念ながら、5月1日~8日までは健康保険が取扱えません。実費施術となります。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?

それは保健所と地方厚生局の役割が異なるためです。

同じく保健所へ届出をする飲食店は事前申請になります(こちらと混同される方も多いです)。

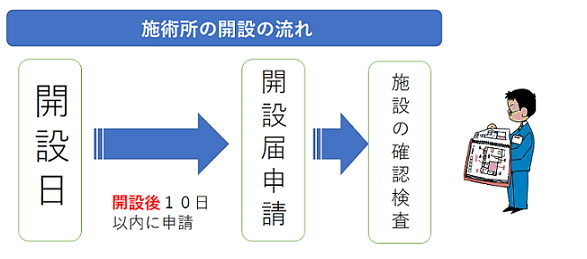

柔道整復・鍼灸・マッサージ施術所の保健所の開設の流れ

柔道整復・鍼灸・マッサージ施術所の保健所への申請は、開業後の申請となり、飲食店と比較して大変、優遇された取扱いです。

開業時の保健所・地方厚生局の関係は?

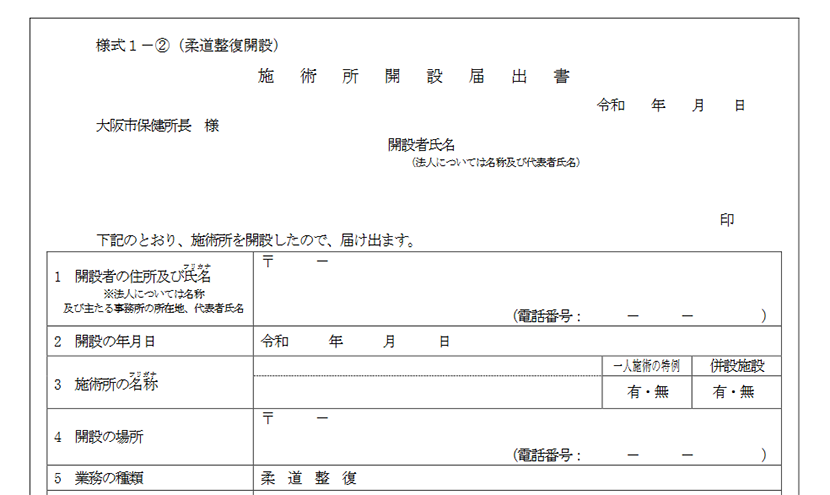

保健所への開設届とは

1. 施術所の構造設備基準の申請

2. 従事する施術者の登録申請

3. 施術所の広告制限事項を確認する

保健所に開設届を届出する趣旨は、「施術所が構造設備基準を満たしている」「その施術所に従事する柔道整復師を登録する」この2点がメインです。

保健所へ届出する添付書類には、平面図、付近の地図、柔道整復師免許の写しが全国的に共通したものです。この中に、健康保険を取扱う趣旨の申請書はありません。つまり保健所では、健康保険を取扱う施術所か実費施術で運営されるか感知しないと言うことです。

地方厚生局への受領委任の届出とは

接骨院で健康保険を取り扱いたい場合、地方厚生局に申請します。

地方厚生局は受領委任の取扱いに際し、すでに開業している施術所が骨折・不全骨折・脱臼・捻挫・打撲(挫傷)の急性・亜急性の外傷性のケガの保険適用(療養費)に対しての受領委任契約の申請を承諾する機関です。その際、申請時の添付書類に保健所への“開設届の控え”が必須となります。

保険取扱開始日より以前に保健所への開設届が必要

例えば5月1日より保険取扱を開始したい場合、それ以前に開設届を保健所へ提出しなければなりません。

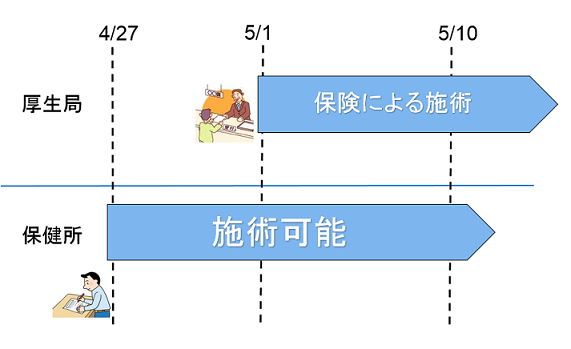

5月1日より、保険を取扱いたい場合は、下記の図は一案です。

保健所への”開設届”は4月27日、そして4月30日まで実費施術を行い、5月1日に管轄の厚生局に受領委任の申請を行う。そうすると5月1日より健康保険も取扱いができます。

保健所・厚生局へ届出上、注意が必要な事例

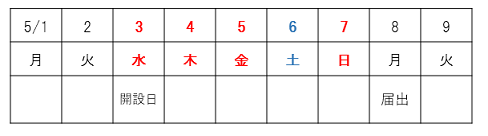

開設日が土・日・祝の保健所ならび厚生局の休みの日に届出したい!

例えば、5月3日(水)連休の祝日の大安を開設日にしたい。

この場合は、保健所・厚生局が休みのため、申請ができません。

その場合は8日(月)に届出をおこないます。この場合だけ、例外として5月3日に遡って承諾が得られます。(役所の都合にて受付がいないため)

一部の厚生局では、事務処理を円滑に進めるため、保健所の開設届の控え以外の書類を5/2までに事前に受け取り、開設届の控えのみを5/8に受け取る制度を設けているところもあります。連休、月末、月初が土・日に該当する場合は該当する厚生局に事前確認する必要があります。

一部の厚生局では、事務処理を円滑に進めるため、保健所の開設届の控え以外の書類を5/2までに事前に受け取り、開設届の控えのみを5/8に受け取る制度を設けているところもあります。連休、月末、月初が土・日に該当する場合は該当する厚生局に事前確認する必要があります。

保健所への届出時のポイント

1.保健所へ開設届を提出する際は、必ず、「副本」(提出する書類を2部)を用意しましょう

原本(1部)しか持って行かないと、厚生局へ”開設届控え”の提出を求められているので保健所の方へコピーの依頼をしても、「公金で私用のためのコピーはできません」と言われます。副本を用意して、その副本に受付印を押印して返却してもらいましょう。

2.保保健所へ開設届を提出する際は、必ず開設者が出向きます

“なりすまし”を防止するためのにも「運転免許証」等で身分照会がなされます。また柔道整復師免許証の原本照合もしますので、原本もご持参ください。あと訂正等があった場合の為にも「開設届」に押印した印鑑を持参所しましょう。

3.保健所の現地確認検査に合格しないと、開設を認めないと言う保健所があります

その際には、開設届を受理した証明書を発行してもらってください。

4.大事!保健所へ事前相談に必ず行きましょう

最近では、保健所のホームページから開設届の書式がダウンロードできます。わざわざ保健所へ出向かずとも「開設届」の申請書が入手できます。その為、規則通りに開設後に保健所へ申請に出向いた際に、構造設備基準の不備や名称の重複等で受取をしていただけないことがあります。そのようなことがないように、予め平面図を持参して事前相談を受けましょう。そうすることにより無用なトラブルを防止することができます。

地方厚生局への届出時のポイント

1.厚生局の申請は代理の人でもできます

もしくは郵送にても受付しております。ただし取扱開始日は受取日となります。その為にも配達指定日、ならびに受け取り確認ができる書留等で送付してください。

2.保健所の所在地は、施術所の市・郡の地区にありますが、厚生局は各都道府県に1カ所しかありません

主に県庁所在地です。開業日に保健所へ届出し、厚生局へ申請に出向く時の移動距離を考慮する必要があります。

3.柔道整復師会(協会)に加入されると、受領委任の手続きを団体が先生に代わって手続きを行ってくれます

その際は必ず団体の指示に従ってください(団体ごとに申請方法が異なることがあります)。