接骨院の窓口料金の設定はどのように決めればいい?

全柔協の「個別相談」で開業や保険請求のご相談をお受けする中で、特に多い質問が窓口金の料金設定です。

よくある質問・相談内容

- 今まで勤務していた接骨院と同じく定額料金の設定で問題ないか?

- 窓口金は自由に決められるか?

- 地域の競合院との関係で窓口金を決めたい

- 受付を設けないのでわかりやすい料金設定にしたい

- お釣りをできるだけなくしたい!

- 接骨院では自費施術できるので料金は任意ですよね?

接骨院も基本的には事業です。すべてが自費施術なら上記の料金設定に問題はありません。

ただし健康保険を使った療養費の施術では話が異なります。

療養費には、取扱いのルールがあります。

保険施術の一部負担金について

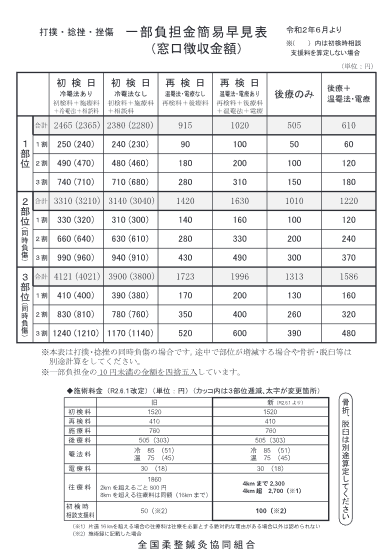

柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項における一部負担金は以下のとおりです。

- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」により、 受領委任の取扱いとすることが認められている接骨院において、患者から支払いを受けることとされている一部負担金に相当する金額は,健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、施術に要した費用に10分の1、10分の2又は10分の3を乗じた額であること。

- 接骨院の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を支払う場合の10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとすること。また、接骨院の窓口においては、10円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うことにより、被保険者等との間に混乱のないようにすること。

つまり一部負担金は、施術費用額に保険割合を乗じた金額を四捨五入して10円単位にすることで一部負担金の窓口金となります。

接骨院で取扱が多い、捻挫、打撲、挫傷の費用額の一部負担金が下記の表です。

健康保険の取扱いでは、初検時、再検、後療や負傷部位が追加、治癒した時など様々な一部負担金額があります。

一律の定額料金になることはありません。

一部負担金の取り扱い注意点

値引き・割り増しはできません

「患者から支払いを受ける一部負担金については、これを減免又は超過して徴収しないこと」と規定されています。当然のことながら学生料金、レディース料金等の値引きはできません。

差額分は自費の取扱い!?

一部の接骨院で一部負担金との差額を自費として湿布を使用した、膏薬を用いた、手技を延長したなどの名目で徴収し、一律の窓口料金を設定していることがあります。

しかし、柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項では「骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術料は、膏薬、湿布薬等を使用した場合の薬剤料、材料代等を含むものであること」となっています。保険取扱部位では、これらの費用を徴収することはできません。

さらに、持ち帰りの湿布の販売は薬事法上、1類は薬剤師、第2類、3類は薬剤師ならびに登録販売者が薬局、薬店でしか取扱いができません。この様な法律から接骨院では販売することできません。ただし、医薬部外品の冷却シップなど、接骨院で販売できるものもあります。

また、「頸椎捻挫で保険施術をし、いつもより5分長く施術部位の徒手を行ったので、延長料金を自費分としてもらっていた」という事例もあります。

これは施療料(打撲および捻挫の場合)や後療料(整復、固定、施療後に後療が行われる場合)等の取扱いを誤解しています。

施療料は、初検時の施術や処置に対する料金です。後療は、患部の回復を早めるために様々な刺激を加えながら施術する療法です。代表的なものとして、「徒手療法」「運動療法」「物理療法」等を組み合わせながら適宜に行うものです。つまり、ケガの施術に対して料金が算定できるのです。

療養費の規定に照らし合わせると、時間の長短で料金を決めることはできません。このような料金設定をするとリラクゼーションの疑義を持たれてしまいます。

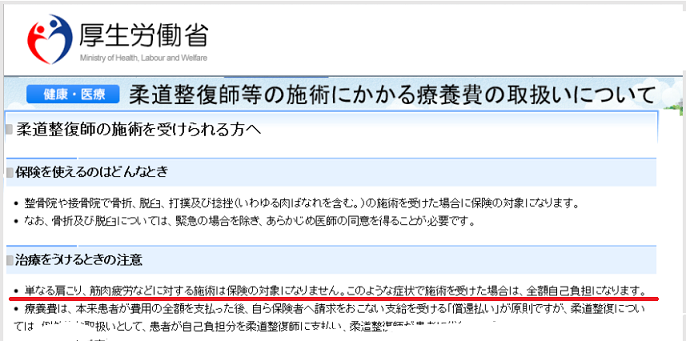

厚労省のホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」では、

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

領収証の発行は義務です!

接骨院での領収証の発行は義務となっており、書式も定められています。この書式から領収証は一部負担金、保険外(自費)を加えて、合計金額を記載することになっています。

実際の窓口金で重要なことは、健康保険で取扱う部位に乗じて算出された、一部負担金を徴収することです。また保険外施術(自費)を行った場合は保険とは別に金額を明記する必要があります。

自費施術の料金表を作りましょう!

患者さんに窓口料金の誤解を与えないためにも、患者さんにきちんと保険施術と自費施術の違いを説明し、保険(一部負担金)と保険外(自費)の料金を分けて明確に伝えることが大切です。

自費の料金メニュー表を作成して掲示、配布するなどして患者さんに周知しましょう。

「どんぶり勘定」「一律料金」などは通用しません。

徴収方法が誤っていた場合、

また、院内やWEBサイトに

- 保険施術で定められた規定の料金ではない一律の料金表

- 保険施術と自費施術の合計金額の料金表

を掲示している場合は今すぐ見直してください。

窓口料金を徴収するにも、保険を取扱う上ではさまざまな留意事項がありますので、これらを遵守し適正に運用することが大切です。